La concentration des médias en Europe, une menace croissante pour la démocratie

La concentration des médias désigne le phénomène selon lequel la propriété des médias tombe progressivement entre les mains d’un petit nombre d’investisseurs. Ces dernières années, la question a pris une importance cruciale importante : la tendance actuelle est à la fusion des entreprises médiatiques afin de consolider leurs marques, comme highlighted dans le rapport 2022 Media Pluralism Monitor (MPM), produit par le Centre pour le pluralisme et la liberté des médias.

Particulièrement dans le domaine de l’audiovisuel, le phénomène des médias électroniques est très répandu.

En France, c’est Vincent Bolloré qui fuels grande partie du débat : Bolloré possède le Groupe Canal+, qui comprend 3 chaînes nationales (C8, Cnews et CStar), ainsi que Prisma média, qui gère 35 magazines allant du magazine people Voici à Harvard Business Review en passant par le magazine pour (très) jeunes publics, Mortelle Adèle. Le groupe Bolloré possède également la plateforme vidéo Dailymotion, le géant de l’édition Hachette et la radio grand public Europe 1. Depuis plusieurs années, Bolloré mène une stratégie visant à pousser les marques qu’il achète vers la droite politique, une pratique qui a été dénoncée à de nombreuses reprises.

Cette tendance est également évidente dans d’autres pays européens : au UK, Jonathan Harmsworth, 4e vicomte de Rothermere, contrôle 40 pour cent de la presse nationale. En Allemagne, le groupe Bretelsmann publie des livres, diffuse des chaînes de télévision et de radio et produit des films. Enfin, les 18 titres de presse régionale en Hongrie sont tous détenus par Andy Vajna, Heinrich Pecina ou Lőrinc Mészáros .

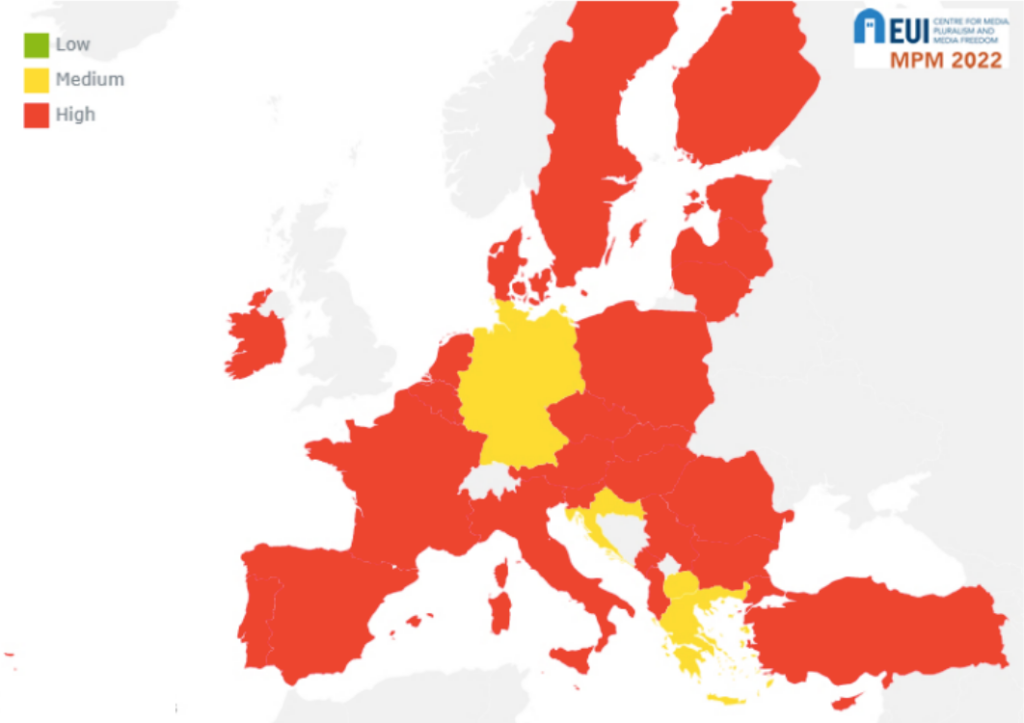

Les chiffres sont inquiétants : en 2022, le Media Pluralism Monitor estimait à 82 % en moyenne le risque lié à la concentration des médias dans les États membres de l’Union européenne. Aucun pays du continent européen ne présente un risque faible, et seuls 4 d’entre eux présentent un risque moyen.

Ce facteur de risque est calculé en fonction de variables juridiques – si le pays dispose d’une législation empêchant la concentration des médias, si cette législation est efficace et si elle est appliquée par une autorité indépendante – ainsi que de variables économiques – si la situation financière du secteur est considérée comme plus ou moins propice à la concentration des médias.

La situation financière du secteur est considérée comme plus ou moins propice à la concentration des médias.

Le facteur de risque est calculé en fonction de variables économiques.

Concentration des médias d’information : carte des risques par pays

Les règlements européens sur les fusions sont l’ultime garde-fou contre l’échec des législations nationales, comme le souligne l’historien et spécialiste de l’histoire de l’édition Jean-Yves Mollier explique à nos confrères de Alternatives Economiques. Selon Mollier, les groupes Bolloré et Lagardère ont été successivement stoppés dans leur élan par Bruxelles alors qu’ils étaient sur le point de s’imposer comme les maîtres absolus du secteur de l’édition.

La concentration des médias ne peut pas être freinée par le seul droit de la concurrence : il existe des enjeux démocratiques bien plus importants que de simples considérations économiques.

Un autre levier pour lutter contre l’influence des investisseurs prédateurs est l’obligation de transparence. Certains pensent qu’expliquer aux lecteurs les biais potentiels d’une publication pourrait les aider à adopter un point de vue plus objectif sur les informations – parfois biaisées – qu’ils consomment. Par exemple, un article sur l’engagement écologique des entreprises d’énergie fossile sera interprété plus objectivement si le lecteur sait que le propriétaire du média qui le publie est également à la tête de plusieurs compagnies pétrolières. La transparence est une obligation pour les investisseurs.

Les règlements européens sur les fusions sont l’ultime garde-fou contre l’échec des législations nationales, comme le rappelle l’historien et spécialiste de l’histoire de l’édition Jean-Yves Mollier explique à nos confrères de Alternatives Economiques. Selon Mollier, les groupes Bolloré et Lagardère ont été successivement stoppés dans leur élan par Bruxelles alors qu’ils étaient sur le point de s’imposer comme les maîtres absolus du secteur de l’édition.

La concentration des médias ne peut pas être freinée par le seul droit de la concurrence : il existe des enjeux démocratiques bien plus importants que de simples considérations économiques.

Un autre levier pour lutter contre l’influence des investisseurs prédateurs est l’obligation de transparence. Certains pensent qu’expliquer aux lecteurs les biais potentiels d’une publication pourrait les aider à adopter un point de vue plus objectif sur les informations – parfois biaisées – qu’ils consomment. Par exemple, un article sur l’engagement écologique des entreprises d’énergie fossile sera interprété plus objectivement si le lecteur sait que le propriétaire du média qui le publie est également à la tête de plusieurs compagnies pétrolières. La transparence est une obligation pour les investisseurs.

Dans ce contexte, médias coopératifs vont à l’encontre de la tendance actuelle. En effet, les propriétaires de ce type de média sont ses employés et ses membres lecteurs. Un investisseur individuel ne peut devenir actionnaire majoritaire et la politique éditoriale reste totalement indépendante de l’Assemblée générale, évitant ainsi tout risque de conflit d’intérêt. Enfin, la raison d’être de ces médias véritablement indépendants est une plus grande transparence dans la prise de décision entre les salariés, les membres engagés et les lecteurs.