Les victimes invisibles des frontières espagnoles de l’UE sont dénombrées

En janvier 2020, Alhassane Bangoura a été enterré dans une tombe anonyme dans le secteur musulman du cimetière municipal de Teguise, à Lanzarote, sous les yeux des autorités municipales et des membres de la communauté musulmane locale. Il était né quelques semaines auparavant à bord d’un patera, un bateau de migrants exigu, sur lequel sa mère, originaire de Guinée, et 42 autres personnes tentaient d’atteindre les îles espagnoles des Canaries. Leur bateau était à la dérive sur l’océan Atlantique après une panne de moteur survenue deux jours plus tôt, et la mère d’Alhassane avait commencé à accoucher en mer. Son enfant n’a vécu que quelques heures avant de mourir au large de Lanzarote.

Le cas d’Alhassane a choqué l’île et a fait la une des journaux nationaux. Pendant que les personnes en deuil se recueillaient, sa mère se trouvait à 200 kilomètres de là, dans un centre d’accueil pour migrants sur l’île voisine de Grande Canarie, n’ayant pu obtenir des autorités l’autorisation de rester à Lanzarote pour les funérailles.

« Elle avait été autorisée à voir le corps de son fils une dernière fois avant d’être transférée, et je l’ai accompagnée au funérarium », raconte Mamadou Sy, un représentant de la communauté musulmane locale. « C’était très émouvant lorsqu’elle est partie. Tout ce que nous avons pu faire, c’est lui promettre que son fils ne serait pas seul, que comme tout musulman, il serait amené à la mosquée où son corps serait lavé par d’autres mères, que nous prierions pour lui et qu’ensuite nous lui enverrions une vidéo de l’enterrement ».

Près de quatre ans plus tard, la dernière demeure d’Alhassane n’a toujours pas de pierre tombale officielle. Elle se trouve à côté de plus de trois douzaines de tombes de migrants non identifiés – dont les noms sont totalement inconnus mais qui, comme Alhassane, sont également victimes du régime frontalier brutal de l’Europe.

Sépultures frontalières

Photo : Leah Pattem

Une telle scène n’est pas une anomalie sur le vaste littoral espagnol. Ces tombes frontalières se trouvent dans des cimetières qui s’étendent d’Alicante, sur la côte méditerranéenne orientale du pays, à Cadix, sur la côte atlantique, et au sud, jusqu’aux Canaries. Certaines portent des noms mais, le plus souvent, l’inscription est une variante de « migrant non identifié », « Marocain inconnu » ou « victime du détroit [of Gibraltar] », ou bien il s’agit simplement d’une croix peinte à la main.

Au cimetière de Barbate, à Cadix, où les défunts sont enfermés dans des niches situées dans des piles traditionnelles de briques d’environ deux mètres de haut, Germán, le gardien du cimetière, indique plus de 30 tombes de migrants différentes, dont la plus ancienne date de 2002 et la plus récente d’un naufrage survenu en 2019.

Photo : Leah Pattem

« Personne ne vient jamais les visiter, mais les jours où il y a des funérailles ici et que des fleurs sont sur le point d’être jetées, je les dépose sur les tombes contenant les migrants inconnus », explique-t-il. « Dans certaines tombes plus anciennes, on trouve les restes de cinq ou six migrants ensemble, chacun placé dans des sacs séparés dans la même niche pour gagner de la place.

Photo : Tina Xu

Le long de la côte, à Tarifa, le plus ancien charnier espagnol de migrants non identifiés, contenant 11 victimes d’un naufrage survenu en 1988, surplombe le nord du continent africain, que l’on peut apercevoir par temps clair. Pendant ce temps, à environ 400 kilomètres à l’ouest de la côte africaine, sur l’île canarienne isolée d’El Hierro, sept migrants non identifiés ont été enterrés au cours des deux derniers mois, ainsi que les restes de Mamadou Marea, âgé de 30 ans. « Les habitants se sont joints à nous pour accompagner les dépouilles de chacune de ces personnes jusqu’à leur dernière demeure », explique Amado Carballo, conseiller municipal d’El Hierro. « Ce qui nous a tous bouleversés, c’est de ne pas pouvoir mettre un nom sur la pierre tombale et de devoir simplement laisser la personne identifiée par un code de police ».

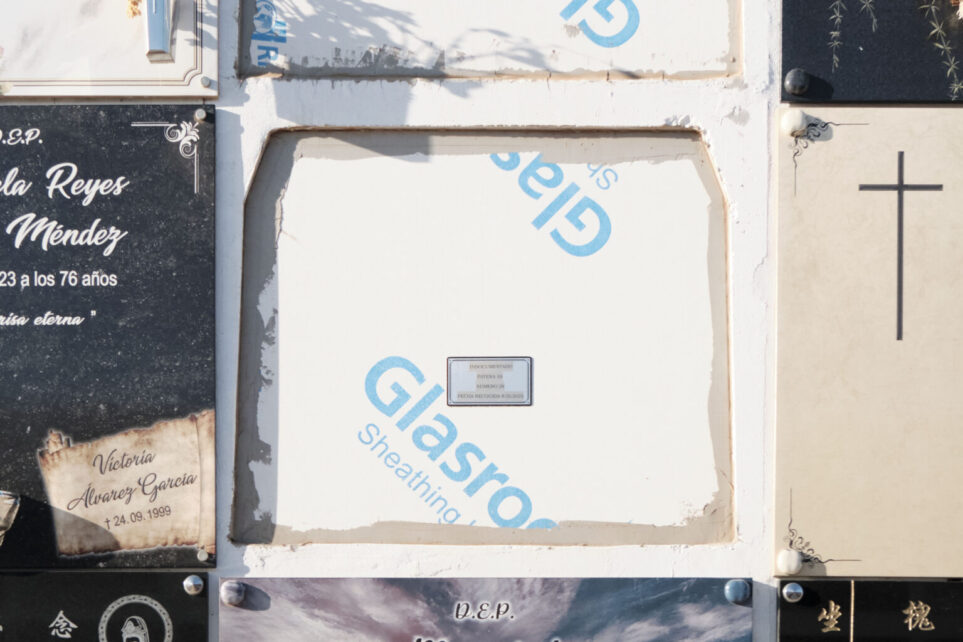

Cette préoccupation était moins évidente à Arrecife, Lanzarote, où deux tombes non identifiées datant de février de cette année ont été laissées scellées à l’aide d’une couverture portant encore le logo d’une entreprise.

Il n’existe pas de données complètes sur le nombre de tombes de migrants identifiées et non identifiées en Espagne, et le ministère de l’intérieur du pays n’a jamais publié de chiffres sur le nombre total de corps retrouvés sur les différentes routes de migration maritime. Unbias The News peut toutefois révéler que, selon des données exclusives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les corps d’environ 530 personnes décédées aux frontières de l’Espagne ont été retrouvés entre 2014 et 2021, dont 292 n’ont toujours pas été identifiés.

Dans le cadre de l’enquête sur les sépultures frontalières menée pendant six mois à l’échelle européenne, en collaboration avec Unbias the News, The Guardian et Süddeutsche Zeitung, 109 sépultures de migrants non identifiés datant de 2014 à 21 ont été confirmées en Espagne, sur 18 sites. Selon une étude de l’université d’Amsterdam, 434 autres tombes non identifiées ont été découvertes entre 2000 et 2013 dans au moins 65 cimetières.

Ces tombes sont les symboles d’une tragédie humanitaire beaucoup plus vaste. Le CICR estime que seulement 6,89% des personnes disparues aux frontières de l’Europe sont retrouvées, tandis que l’ONG espagnole Walking Borders donne un chiffre encore plus élevé. chiffre inférieur pour la route de l’Atlantique ouest-africain vers les Canaries, estimant que seuls 4,2 % des corps des personnes décédées sont récupérés.

Garantir les « derniers droits

Les tombes anonymes et non visitées reflètent également le fait que les droits à l’identification et à un enterrement digne des personnes décédées sur les routes migratoires ont été constamment négligés par les autorités nationales espagnoles. Comme dans d’autres pays européens, les gouvernements espagnols successifs n’ont pas réussi à développer des mécanismes juridiques et des protocoles d’État pour garantir ces « derniers droits » des victimes, ainsi que le « droit de savoir » correspondant de leurs familles et de faire le deuil de leurs proches.

Le problème est « totalement négligé », déclare Dunja Mijatović, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui insiste sur le fait que les pays de l’UE manquent à leurs obligations en vertu du droit international des droits de l’homme de garantir le « droit à la vérité » des familles. En 2021, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à des « processus d’identification rapides et efficaces » afin d’informer les familles du sort de leurs proches. Pourtant, l’année dernière, le Conseil de l’Europe a qualifié cette zone de « vide législatif ».

« Les gens appellent toujours le bureau et nous demandent comment rechercher un membre de leur famille, mais il faut être honnête et dire qu’il n’y a pas de canal officiel clair auquel ils peuvent s’adresser », explique Juan Carlos Lorenzo, directeur du Conseil espagnol pour les réfugiés (CEAR) aux îles Canaries. « On peut les mettre en contact avec la Croix-Rouge, mais il n’existe pas de programme d’identification dirigé par le gouvernement. Il n’existe pas non plus le type de bureau spécialisé nécessaire pour assurer la coordination avec les familles et centraliser les informations et les données sur les migrants disparus ».

Rien que cette année, nous travaillons avec plus de 600 familles dont les proches ont disparu. Ces familles, originaires du Maroc, d’Algérie, du Sénégal, de Guinée et d’aussi loin que le Sri Lanka, sont très seules et mal protégées par les administrations publiques. Cela signifie qu’il existe des réseaux criminels et des fraudeurs qui cherchent à leur soutirer de l’argent ».

Helena Maleno, directrice de Walking Borders

Même en cas d’identification de la victime, un récent rapport de l’Association des droits de l’homme d’Andalousie expose les obstacles juridiques et financiers auxquels les familles sont confrontées pour le rapatriement de leurs proches. En 2020/21, les chiffres du CICR montrent que 284 corps ont été retrouvés mais que, sur les 116 identifiés, seuls 53 ont été rapatriés. Le rapport de l’Association andalouse des droits de l’homme (APDHA) note également, en ce qui concerne les tombes frontalières, que « de nombreuses personnes finissent par être enterrées d’une manière contraire à leurs croyances ». Seule la moitié des 50 provinces espagnoles possèdent des cimetières musulmans, qui ne se trouvent pas tous sur la côte espagnole.

Pour M. Maleno, ces défaillances de l’État ne sont pas le fruit du hasard : « L’Espagne et d’autres États européens ont pour politique de rendre invisibles les victimes, ainsi que la frontière elle-même. Les politiques consistent à nier le nombre de morts et à dissimuler des données, mais pour les familles, cela se traduit par des obstacles en termes d’accès à l’information et de droits d’inhumation, ainsi que par d’interminables obstacles bureaucratiques.

« Je rêve d’Oussama

Abdallah Tayeb a fait l’expérience directe du dysfonctionnement du système espagnol en tentant de confirmer qu’un corps retrouvé il y a près d’un an est bien celui de son cousin Oussama, un jeune coiffeur algérien qui rêvait de rejoindre Tayeb en France.

Le cadavre anonyme, que Tayeb croit fermement être son cousin, se trouve actuellement dans une morgue d’Almería et devrait être enterré dans une tombe anonyme au cours de l’année prochaine – à moins qu’il ne parvienne à faire une percée de dernière minute.

« Le sentiment est celui de l’impuissance », admet-il. « Rien n’est transparent.

Abdallah Tayeb est né à Paris de parents algériens, mais il passe chaque été en Algérie avec sa famille. « Oussama et moi avions à peu près le même âge et nous étions très proches. Il est obsédé par l’idée de venir en Europe, car deux de ses frères vivent déjà en France. Mais je ne savais pas qu’il s’était arrangé pour partir sur une patera en décembre dernier ».

Oussama faisait partie des 23 personnes (dont sept enfants) qui ont disparu après avoir quitté Mostaganem, en Algérie, à bord d’un bateau à moteur le jour de Noël 2022. Peu après la disparition de la patera, son frère Sofiane s’est rendu de France à Carthagène, dans le sud de l’Espagne – la destination que le navire espérait atteindre. Avec l’aide de la Croix-Rouge, Sofiane a pu déposer un avis de disparition auprès des autorités espagnoles et soumettre un échantillon d’ADN qui, espère-t-il, permettra de faire correspondre le corps à celui conservé dans une morgue. Jusqu’à présent, il n’a toutefois pas pu rassembler d’informations concrètes sur le sort de son frère.

Un deuxième voyage en Espagne, en février, a toutefois permis de faire une percée. Après avoir parcouru ensemble la côte méditerranéenne, Tayeb et son cousin Sofiane ont réussi à parler à un médecin légiste travaillant à la morgue d’Almería, qui a semblé reconnaître une photo d’Oussama. « Elle n’arrêtait pas de dire ‘ce visage me dit quelque chose’ et a également mentionné un collier – quelque chose qu’il portait lorsqu’il est parti ». Selon le pathologiste, il y avait une correspondance potentielle avec un corps non identifié récupéré par les garde-côtes le 27 décembre 2022.

Sentant qu’ils étaient enfin sur le point d’obtenir des réponses, ils ont été informés au siège de la police d’Almería que, pour voir le corps en vue d’une identification visuelle, ils devaient obtenir l’autorisation du commissariat de police où le cadavre avait été initialement enregistré. « C’est à ce moment-là que le véritable cauchemar a commencé », se souvient Tayeb. Après avoir reçu une liste de cinq commissariats de police de la région où le cadavre aurait pu être enregistré, ils ont passé les deux jours suivants à aller de commissariat en commissariat le long de la côte murcienne.

« Le premier poste de police que nous avons visité ne nous a même pas laissé franchir la porte lorsque nous leur avons dit que nous nous renseignions sur un migrant disparu, et après cela, c’était toujours le même scénario : ce n’est pas le bon endroit ; nous n’avons pas de corps ; vous devez plutôt aller là-bas. » Lorsque le couple est retourné au premier poste de Huércal de Almeria après s’être fait dire à plusieurs reprises que c’était le bon endroit pour poser des questions, des officiers impatients ont refusé de les rencontrer, invoquant les lois sur la protection de la vie privée, et leur ont même demandé d’avertir d’autres familles à la recherche de migrants disparus de ne pas continuer à venir se renseigner.

« En fin de compte, explique Tayeb, nous nous sommes rendus à l’évidence : ils ne nous laisseront jamais obtenir la moindre information. C’était très déchirant, surtout en rentrant en France. J’ai eu l’impression qu’on le laissait [there] dans le frigo. »

Au fil des mois, la frustration et l’anxiété se sont accrues pour la famille. « En mai, nous avons appris que l’échantillon d’ADN que nous avions donné cinq mois plus tôt venait tout juste d’arriver à Madrid et n’avait toujours pas été traité et envoyé à la base de données. Aucune autre information n’a été communiquée, et les autorités espagnoles ont pour politique de ne contacter les familles qu’en cas de résultat positif, et non en cas de résultat négatif.

Tayeb envisage de se rendre une dernière fois en Espagne pour tenter de retrouver son cousin Oussama, en partie pour être certain, dans son propre intérêt, qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le retrouver, mais il craint que ce voyage ne rouvre son traumatisme de perte ambiguë. » L’effort d’y aller n’est pas douloureux, mais ce qui est douloureux, c’est de revenir sans rien « , dit-il. « Ce manque d’information est la pire des choses.

« Toutes les personnes à bord étaient originaires du même quartier de Mostaganem. J’ai eu l’occasion de parler à beaucoup de leurs familles, et elles sont détruites. Il y a tant de chagrin, mais aussi aucune réponse. Il n’y a que des rumeurs, et certaines mères pensent que leurs fils sont dans des prisons au Maroc et en Espagne. Nous avons tous des rêves [about the missing]. En fin de compte, vous faites confiance à ce que vous voyez dans vos rêves, comme une réalité cosmique qui vous dit qu’il arrive. Je rêve d’Oussama ».

Le Dr Pauline Boss, professeur émérite de psychologie à l’université du Minnesota (États-Unis), explique le concept de perte ambiguë : « Cela ressemble à un deuil compliqué, à des pensées intrusives », dit-elle. « Vous n’avez rien d’autre à l’esprit que la disparition de l’être cher. Vous ne pouvez pas faire votre deuil, car cela signifierait que la personne est morte, et vous n’en êtes pas sûr ».

Un système défectueux

De toutes les familles des disparus de la patera d’Oussama , seuls Tayeb et quatre autres familles ont pu déposer un avis de disparition auprès des autorités espagnoles, et seuls deux ont pu donner un échantillon d’ADN. Selon une étude de 2021 Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’une des principales complications auxquelles les familles sont confrontées dans leurs recherches est que pour enregistrer une personne disparue en Espagne, il faut déposer un rapport auprès de la police dans le pays même, ce qui, pour de nombreuses familles, est « un exploit pratiquement impossible » car il n’existe pas de visas pour voyager à cette fin.

Le rapport de l’OIM note également que, si de nombreuses familles déposent des avis de disparition dans leur pays d’origine, elles sont « conscientes de la nature presque symbolique de leurs efforts » et que « cela n’aboutira jamais à l’ouverture d’une quelconque enquête en Espagne ».

Outre l’OIM, des ONG nationales, dont l’APDHA et plus d’une centaine d’organisations de base, se sont efforcées de dénoncer l’incapacité de l’Espagne à adapter les procédures existantes relatives aux personnes disparues aux défis transnationaux posés par les cas de personnes disparues au cours de leur migration. Ces organisations ont fait valoir à plusieurs reprises que le cadre juridique du pays concernant les personnes disparues devait être adapté pour permettre aux familles de déposer des plaintes pour disparition à partir de l’étranger.

Ils ont également insisté sur l’élaboration de protocoles spécifiques pour le traitement par la police des cas de migrants disparus, ainsi que sur la création d’une base de données sur les migrants disparus afin de centraliser les informations et de permettre leur échange avec les autorités d’autres pays. Cette dernière comprendrait un éventail complet de données post-mortem (des tatouages à l’ADN, en passant par les inspections cadavériques et les autopsies) et d’informations médico-légales antemortem, c’est-à-dire celles qui proviennent des membres de la famille de la personne disparue.

La réalité est que la situation en Europe est toujours médiocre », explique Julia Black, analyste au sein du projet « Migrants disparus » de l’OIM. « Malgré nos recherches montrant les besoins pressants des familles, ni l’Espagne ni aucun autre pays européen n’a modifié de manière significative sa politique ou ses pratiques pour aider ce groupe négligé. [in recent years]. L’aide aux familles n’est disponible que de manière très ponctuelle, principalement en réponse à des événements de grande ampleur qui sont sous les feux de l’actualité, ce qui prive des milliers de personnes d’un soutien significatif ».

Des acteurs non étatiques tels que la Croix-Rouge et Walking Borders, ainsi qu’un réseau d’activistes indépendants, tentent de combler ce vide. « C’est un travail terrible que nous ne devrions pas faire, car les États devraient répondre aux familles et garantir les droits des victimes au-delà des frontières », explique Mme Maleno. Dans le cas de la patera de Mostaganem, Walking Borders prévoit de se rendre en Algérie l’année prochaine pour prélever des échantillons d’ADN sur les membres de la famille et les ramener en Espagne. Mais Mme Maleno reconnaît également que son ONG doit souvent « exercer une forte pression » pour que les autorités acceptent ces échantillons.

C’est ce que confirme également le député de gauche Jon Iñarritu, du parti basque EH Bildu : « En tant que membre de la commission de l’intérieur du parlement espagnol, j’ai dû intervenir à plusieurs reprises pour aider des familles à enregistrer des échantillons d’ADN, en discutant avec le ministère des affaires étrangères ou le ministère de l’intérieur pour qu’ils acceptent les échantillons. Mais il ne devrait pas être nécessaire qu’un député prenne des mesures pour que cela se produise. L’ensemble du processus doit être normalisé par des protocoles clairs et automatiques [for submission]. À l’heure actuelle, il n’existe pas de méthode unique pour y parvenir ».

Même lorsque les recommandations de l’OIM ont fait l’objet d’un débat parlementaire en Espagne, elles ne se sont généralement pas traduites par une action gouvernementale. En 2021, par exemple, le Congrès espagnol a adopté une résolution demandant au gouvernement de créer un bureau national dédié aux familles des migrants disparus. « Il est clair que nous devons faciliter les épreuves administratives et bureaucratiques pour les familles en leur offrant un point de contact unique [with state authorities] », explique Iñarritu, qui a parrainé la motion.

Pourtant, alors que même les partis gouvernementaux ont voté en faveur de la résolution, l’actuelle administration de centre-gauche du pays n’y a pas donné suite au cours des 18 mois qui se sont écoulés depuis. « De mon point de vue, le gouvernement n’a pas l’intention de mettre en œuvre la proposition », affirme Iñarritu. « Ils n’offraient qu’un soutien symbolique.

Le ministère espagnol de l’intérieur a été informé de ces points et a reçu la réponse suivante : « Le traitement des cadavres non identifiés arrivant sur les côtes espagnoles est identique à celui de tout autre cadavre : « Le traitement des cadavres non identifiés arrivant sur les côtes espagnoles est identique à celui de tout autre cadavre. En Espagne, pour l’identification des corps, les forces de l’ordre appliquent le Guide INTERPOL d’identification des victimes de catastrophes. Bien que ce guide soit particulièrement indiqué pour les événements avec de multiples victimes, il est également utilisé comme référence pour l’identification d’un cadavre isolé ».

Les ONG et les militants insistent toutefois sur le fait que l’application du guide d’INTERPOL ne peut se substituer à un protocole spécifique adapté aux exigences des affaires de disparition de migrants ou à la création de mécanismes particuliers permettant l’échange d’informations avec les familles et les autorités d’autres juridictions.

Les liens étroits avec les personnes qu’ils ont aidées compensent les interactions sociales tendues et la haine en ligne. « Ils m’appellent frère, sœur et même père », confie M. Rybak.

Droits d’inhumation

Carlos Arce, directeur des migrations de l’APDHA, affirme que, dans un cadre européen qui considère la migration irrégulière principalement « à travers le prisme de la grande criminalité et de la sécurité des frontières, […] même la mort ou la disparition ne met pas un terme à l’atteinte répétée à la dignité des personnes migrantes ». M. Iñarritu attire également l’attention sur le régime frontalier plus large de l’UE : « De nombreuses questions qui ne s’inscrivent pas dans ce cadre politique dominant, comme le droit à l’identification, ne sont tout simplement pas gérées au quotidien. Elles ne sont tout simplement pas une priorité.

C’est également le cas en ce qui concerne l’inaction du gouvernement espagnol pour garantir un enterrement digne aux personnes dont les corps ont été retrouvés. Comme le note un rapport de l’APDHA de 2023, « si le rapatriement est l’option la plus souhaitée par les familles […,] le coût est très élevé (des milliers d’euros) et très peu de leurs ambassades [home countries’] aident [to cover it]. » L’ONG recommande à l’Espagne d’établir des accords de rapatriement avec les pays d’origine des migrants afin de créer des « passages sûrs mortuaires » garantissant leur retour à moindre coût.

En outre, le gouvernement central espagnol n’a pas non plus mis en place de mécanismes garantissant le droit des migrants non identifiés à un enterrement digne dans le pays, estimant au contraire que les conseils locaux sont responsables de tous les enterrements de bienfaisance. Cela signifie que des municipalités très spécifiques où sont stationnés les bateaux de sauvetage des garde-côtes sont légalement responsables de l’essentiel des enterrements – et la plupart de ces municipalités ne disposent pas de cimetières locaux capables de prendre en charge les enterrements musulmans traditionnels.

Le risque que cette question devienne un point chaud du sentiment anti-immigration est apparu clairement en septembre dernier lorsque la maire de Mogán (Grande Canarie), Onalia Bueno, a insisté sur le fait que sa municipalité ne prendrait plus en charge ces enterrements, car elle ne voulait pas « déduire les coûts des impôts de mes voisins ».

Juan Carlos Lorenzo, de la CEAR, condamne ce « langage qui sème la discorde, qui pose le problème en termes de gaspillage de l’argent de mes « voisins » pour quelqu’un qui n’est pas un voisin », et souligne au contraire les actions des municipalités d’El Hierro comme un contre-exemple positif.

M. Carballo note que « plus de 10 000 personnes sont arrivées à El Hierro depuis septembre, soit autant que la population de l’île. Il s’agit de voyages assez longs, entre six et neuf jours de mer, et les gens arrivent actuellement dans un état de santé déplorable. En ce qui concerne les personnes décédées au cours des derniers mois, nous avons essayé de leur offrir un enterrement digne dans la mesure de nos moyens. Un imam était présent, et des prières islamiques ont été prononcées avant que les dépouilles ne soient enterrées.

Actuellement, la responsabilité de la commémoration des victimes non identifiées incombe aux municipalités et même aux gardiens de cimetière. Comme Gérman au cimetière de Barbate, qui tente de donner de la dignité aux tombes anonymes en y déposant des fleurs, le cimetière de Motril a orné les tombes de poèmes. À Teguise, le conseil municipal a lancé une initiative encourageant les habitants à déposer des fleurs sur les tombes des migrants lorsqu’ils viennent se recueillir sur celles de leur propre famille.

Dans un autre mémorial, une collection d’environ 50 bateaux de pêche abandonnés est devenue un élément distinctif du port de Barbate. Ces petites embarcations en bois, dont la coque est ornée d’écritures arabes, étaient utilisées par les migrants qui tentaient de traverser le détroit de Gibraltar. Au lieu de démolir les bateaux, l’APDHA a pu transformer la casse en un site commémoratif et apposer sur les bateaux des plaques indiquant le nombre de migrants qu’ils transportaient, ainsi que le lieu et le moment où ils ont été trouvés.

Dans le cas du petit Alhassane Bangoura, les habitants viennent régulièrement déposer des fleurs fraîches et des marques d’affection, parmi lesquelles un petit bol en granit sur lequel est inscrit son prénom. Mais de nombreuses victimes sont enterrées sans aucune tentative d’identification – et comme le demandent d’innombrables ONG, hommes politiques et activistes, il ne faut pas simplement laisser aux habitants de bonne volonté, aux gardiens de tombes ou aux conseillers municipaux le soin de garantir les derniers droits des victimes de la Forteresse Europe.

“This article is part of the 1000 Lives, 0 Names: Border Graves investigation, how the EU is failing migrants’ last rights”

A propos des auteurs :

Eoghan Gilmartin est un journaliste indépendant dont les travaux ont été publiés dans Jacobin Magazine, The Guardian, Tribune et Open Democracy.

Leah Pattem est une journaliste multimédia britannico-indienne basée en Espagne. Elle est également la fondatrice et la rédactrice en chef de Madrid No Frills, une plateforme indépendante pour les histoires et les images qui définissent le Madrid d’aujourd’hui.

Édité par Tina Lee